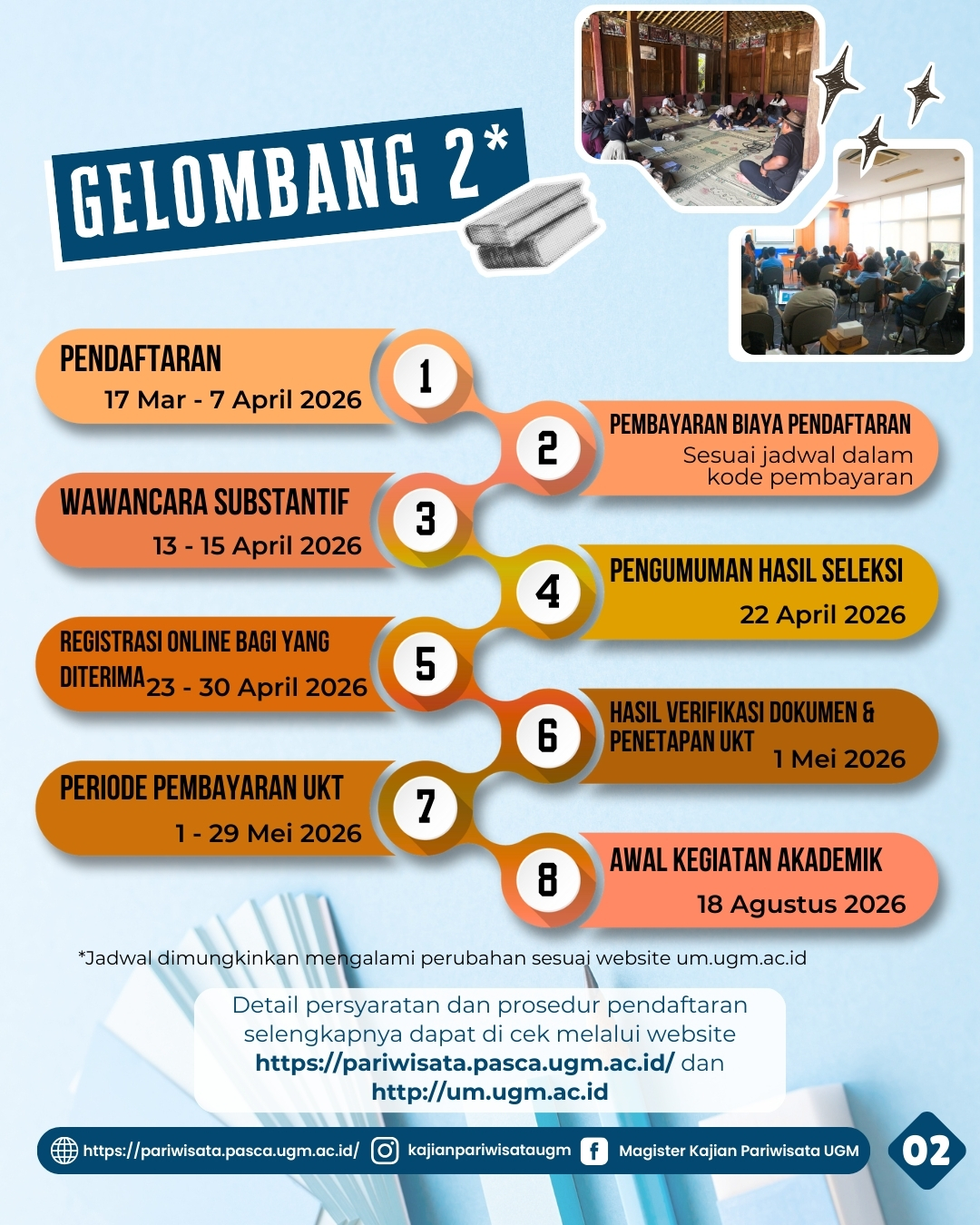

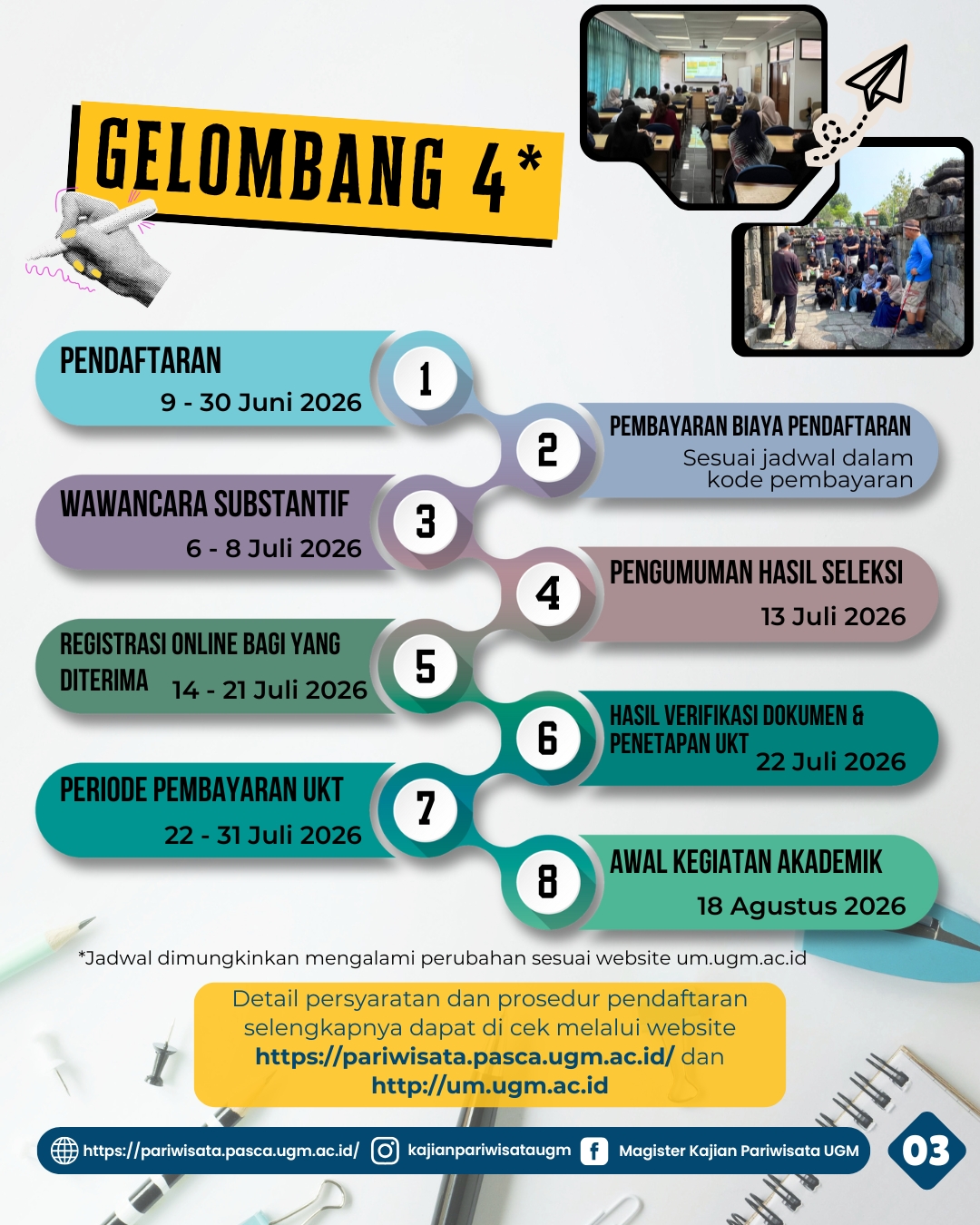

Program Studi Magister Kajian Pariwista UGM membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Tahun Angkatan 2026/2027. Pendaftaran dibuka pada dua gelombang, yaitu pada 17 Maret – 7 April 2026 untuk Gelombang 2, serta 9-30 Juni untuk Gelombang 4. Awal kegiatan akademik akan dimulai pada bulan Agustus 2026. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dicermati pada link berikut:

https://pariwisata.pasca.ugm.ac.id/akademik/pendaftaran-mahasiswa-baru

Seluruh pendaftaran melalui website UM UGM https://um.ugm.ac.id/